在国家文物局文物保护与考古司的支持下,2010年国家水下文化遗产保护中心先后在春秋两季分别组队,赴南沙进行科学考察,现将考察情况报告如下:一、春季考察情况

4月14号—4月24号,国家水下文化遗产保护中心副主任范伊然和林州市考古工作队队长林果搭乘国家海洋局的巡航船,从广州港出发,前往南沙群岛实地考察。

此次出海共11天,航行总航程2566海里,航时220小时,经过岛、礁、沙洲共37个,抵近观察岛礁12个。由中国海监83、81船和海监7112直升机组成海上编队,共155人出海,我派出代表分别登上83、81船,搜集信息。

此次考察海域涉及东沙、中沙、南沙、西沙及北部湾,基本覆盖了南海我国管辖海域。沿途所见丰富,涉及:岛礁、油气平台、高脚屋等90多处。

.jpg)

所乘海监船

(一)对37个岛礁进行了抵近观察。

.jpg) .jpg)

费信岛 弹丸礁

.jpg) .jpg)

美济礁 黄岩岛

(二)抵达祖国的最南端的曾母暗沙,在附近海域投放“中国”主权碑。

4月20日,编队抵达投碑点,7时,南沙巡航曾母暗沙投碑仪式正式开始,考察团团员、嘉宾和海监队员集体宣誓。镌刻着“中国”两字的主权碑投入海中。

.jpg) .jpg)

.jpg) .jpg)

图7 曾母暗沙宣誓及投碑仪式

(三)慰问驻岛官兵

(1)向永暑礁投放慰问品

21日,83船抵达永暑礁附件海域,直升机先后起降3次,向驻永暑礁官兵和海洋站同志们空投慰问品。

.jpg) .jpg) .jpg)

图8 向驻永暑礁官兵空投慰问品

(2)慰问琛航岛守岛官兵和祭拜西沙海战牺牲的烈士

登岛祭拜在西沙海战中牺牲的烈士,并慰问驻守在西沙永乐群岛琛航岛的驻岛官兵,亲身体会南海驻岛官兵的恶劣环境和艰苦生活,解了越南对我西沙海域的侵渔情况。

.jpg) .jpg)

琛航岛

.jpg)

图10 琛航岛烈士纪念碑

在航行的过程中,详细听取了《关于南海形势的报告》,报告详细介绍岛礁的背景和分布情况。通过观看相关视频和座谈,考察团全体成员达成一致共识:水下文化遗产保护工作在南沙的开展是十分必要和重要的。考察期间,我院工作人员对岛礁的现状、经纬度,以及海况做了详细的记录,并在船上和专家学者们进行了广泛的沟通,搜集到大量珍贵资料和线索。经过整整10天的海上航行,24号南海巡航舰船顺利在三亚靠岸,这是我国文化遗产保护队伍第一次正式抵达祖国的最南端曾母暗沙,这次考察的圆满完成,为今后在祖国的南沙群岛开展文化遗产保护工作打下了良好的基础。

二、秋季考察情况

2010年10月24日至11月25日,国家水下文化遗产保护中心组织第二次赴南沙的考察活动,宁波市文物考古研究所和海南省博物馆分别派出水下考古队员参加了中科院南海海洋研究所组织的科考活动,活动历时33天,行程3400余海里。调查队全员共39人,分为水文、地质、生态环境三组,活动情况如下:

(一) 考察船

中科院南海海洋研究所“实验3号”综合科学考察船承担本航次的海上调查研究任务。“实验3号”综合科学考察船总长104.21米,型宽13.74米,吃水4.95米,满载排水量3324.35吨,最大航速19.5节,续航力8000海里,主机(柴油机)4800马力×2,定员94人。

.jpg)

“实验3号”综合科学考察船

“实验3号”综合科学考察船有艇甲板、驾驶甲板、主甲板、二甲板四层,各层甲板上分布有驾驶室、救生艇、各类实验室、工作人员舱室、会议室、餐厅等功能区间,主甲板上还装有各类绞车,用于起吊、投放各类实验仪器

.jpg) .jpg)

1 会议室 2 餐厅

.jpg) .jpg)

3 驾驶室(局部) 4 救生艇

.jpg) .jpg)

5 工作人员舱室 6 实验室

(二)考察行程

考察海区为我国传统疆界九段线内的南海海区,共设主要调查断面4条,站位71个。受海况影响,科考过程中航线也在不断调整,最终的航迹为先由广州出发,途经的南海诸岛礁有尹庆群礁、南通礁、北康暗沙、九章群礁、郑和群礁、太平岛等岛礁。但是由于本航次航线距离上述岛礁较远,也没有登礁任务,对这些岛礁也没有进一步了解,沿途目力所及,仅见有永暑礁和鸿庥岛,最后自东向西返回三亚。

据船员和多次参加南沙科考航次的科考人员介绍,每年秋季航次海况都不太理想。就我们个人经历而言,在整个南沙附近海域,海面还算平静,风浪较小,但天气多变。从10°N线向北,海况恶劣,不利于开展工作。

.jpg) .jpg)

1 新洲码头 2 桂山岛海域

3 永暑礁及灯塔 4 鸿庥岛

5 南沙海况 6 南沙海况

图四:考察行程

(三)工作概况

本航次考察内容包括海洋水文观测、海流及气象观测、海洋生物与生态、化学参数观测、海洋沉积物取样等。

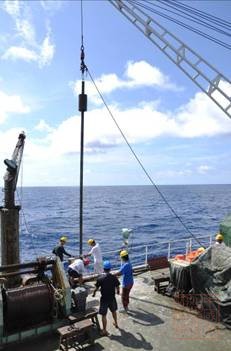

1 表层沉积物采集 2 表层泥样

3 柱样采集 4 柱样采集

5 回收深海捕获器 6 回收深海捕获器

图五 地质组工作照

此次随团参加南沙考察,主要有以下几方面的收获:

第一,通过此次随团考察,我们认为一艘综合的专业工作船对科考活动顺利进行有着极其重要的作用,是各项科考工作顺利展开的保障。今后若要在南沙开展水下考古工作,能够满足考古工作各类需求的工作船是非常重要的,我们认为它应该吨位适中,有一定的远洋能力,并且能配备有适合考古工作开展的各类设备和实验室等。

第二,自然科学工作者的科考活动与我们进行的考古调查存在着很大的差异,比如在航线的设计上此次考察活动就是完全以经纬度为基准,每间隔一定的距离设置工作站点,今后若要自主地在南沙开展水下考古工作,前期的各类调查、准备工作需要详尽充分,如此才能事半功倍。

第三,增强了我们对自然科学工作者的工作手段、工作方法的了解。随着水下考古事业的发展,引进相关专业的自然科学工作者到水下考古工作中来,应该是有必要的。最后,增强了我们对南沙海域的直观感受,从心理上拉近了我们与南沙的距离。就这一航次的考察而言,秋冬季节各海域的自然天气差别较大。北纬18°线附近海域风浪较大,不适合开展工作;北纬10°以及以南的南沙群岛海域风浪较小,可以开展调查工作。

|