应韩国国立海洋文化财研究所邀请,2010年10月8日至13日,在国家文物局的大力支持和具体参与下,我院国家水下文化遗产保护中心联合广东省文物局、广东省考古所等单位赴韩国考察水下文化遗产保护工作。考察期间先后参观访问了韩国国立中央博物馆、韩国国立海洋文化财研究所,实地考察了正在进行发掘的马岛2号沉船遗址发掘现场,以及在马岛新建的出水文物保护基地,并与韩国国立海洋文化财研究所所长成洛俊及其主要部门负责人进行了深入座谈。在座谈中,双方就两国水下文化遗产现状、保护管理方式及韩国正在建造的水下考古专用工作船的情况进行了专题研讨。通过交流,初步了解了韩国水下文化遗产保护的基本运行模式和水下文化遗产专用工作船的基本情况,这些信息的获得,对提高、改进我国的水下文化遗产保护管理工作很有启发。

一、 韩国考察调研的基本情况

(一)专项了解韩国水下考古专用工作船情况

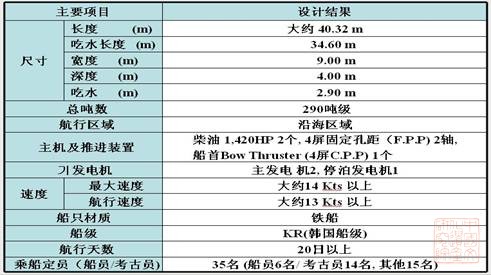

此次韩国之行的一个重要任务就是对其正在建造的水下考古专用船进行考察,为此我们进行了专项座谈。为在水上搭建一个动态的水下发掘平台,保证水下文物安全以及全天候水下考古发掘工作及监控工作的需要,韩国海洋国立文化财研究所刚刚投入建造的水下考古专用船吨位设计在290吨,总投资47亿韩元(约合2800万人民币),设计建造周期从2010年4月到2011年6月,其中2010.04~9月完成设计,2010.10~2011.6完成建造及工程监理。其基本指标如下:

.jpg)

290吨级水下考古发掘船形象图

1、船只主要指标

2、基本功能

(1)、打捞船船型中充分借鉴国内外当前使用中的类似吨位船只,力争充分发挥打捞船的各种功能。

(2)、船型特征上尽量保持最低冲击,充分发挥耐冲击能力而考虑较高性能和优秀复原而设计的排水型船型。

(3)、速度:本打捞船采用设计满载排水能力大约为593吨的2台主发动机(1,420马力)85%M.C.R.,Sea Margins能够保证13LOT的速度和14LOT以上试运行最大速度。

(4)、复原性能:在设计上本打捞船非损伤性复原性能必须满足IMO RES.A749复原性能标准。

(5)、操纵性能:为了保证本打捞船有效完成打捞任务,直线性、旋回性、机动性以及操纵性上应考虑排水型船型、活动性能以及乘员舒适性等因素,为此,采用流线型双板舵设计。

(6)、振动噪音:轮机房上部没有居住区域,轮机房和其他房间之间采取了隔音措施,设计中尽量采用了隔音,减少噪音的设计。另外,为了减少对文物打捞作业和文物保管的影响,采取了更加严密的振动和噪音减少措施。

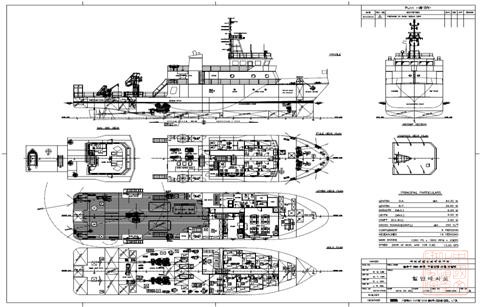

3、基本布置图

4、空间布置

为了提高打捞船考古效率,上部甲板后部规定为文物打捞空间,船首下部中间空间规定为乘船考古人员居住空间,并配置必要的支援设施 ,上部甲板后边为起重装置安装空间、船首甲板后部为DIVER CONTROL ROOM设置空间,从而可方便完成打捞作业。

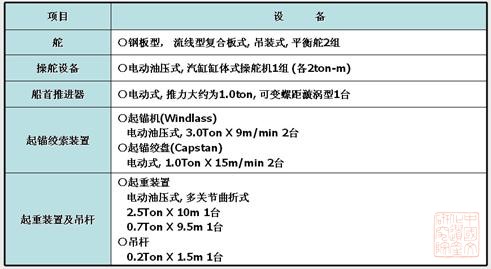

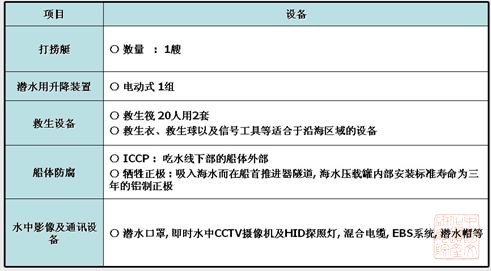

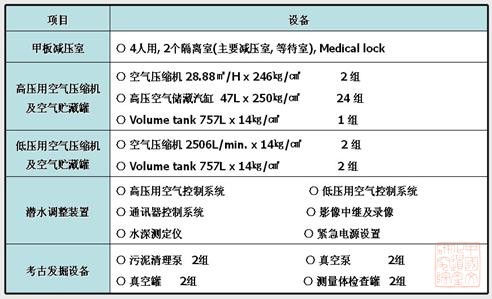

5、主要设备

(1)仪器设备部的主要设备

(2)主要辅助设备简介

(3)潜水设备及考古发掘设备

(4)电气主要设备

(5)航海设备

(6)通讯设备

(7)监视及测定设备

CCTV 监视摄像机:

在以下地点安装7个监视打捞作业及安全监视用摄像机。

船尾甲板左右两侧各安装一套

空压机室内部一套

文物保管室内部一套

轮机室内部三套

夜间红外线(热影像)影像监视摄像机

为了监视黄昏后水中发掘现场文物盗窃及其他船舶的接近,安装夜间红外线(热影像)监视摄像机1套。

通过考察,代表团成员认为,韩国设计建造的这艘290吨的水下考古专用船具有建造快、灵活性高、实用性强的特点,能基本满足近岸水下遗址调查和短期发掘的要求,能对出水文物进行初步的保管保护工作,且具有较强的监视保护功能。其船型、吨位和专业设备设置选择,值得国内借鉴。

(二)实地考察韩国水下考古工作现场

10月9日,考察团一行乘坐汽车,经过7个多小时的跋涉,抵达马岛2号沉船遗址发掘现场。这个遗址离岸仅有1海里左右,乘坐橡皮艇考察团登上了海上工作平台。与国内常用的租用渔船或租用打捞局平舶做为海面工作平台的方式不同,马岛2号沉船发掘的水面支撑平台是考古队自己搭建的临时平台。考察中我们发现,其水下考古方式也与国内不同,其水下发掘工作使用设备以管供方式为主,便携式为辅,即水面供气而不是依靠气瓶。另外水面平台上设有较为完备的视频系统,不仅能够监视水下遗址的安全,还有利于直接指挥水下发掘工作。通过进一步了解,我们知道韩国马岛2号沉船埋藏不深(仅10米左右)、这一带海域能见度较好、且通常“风平浪静”。所以这种低成本、高效率的工作方式十分可行。当然,每一个沉船遗址的情况不同,这样的工作方式对我国类似情况的沉船遗址有借鉴作用。

马岛2号沉船遗址位置图 马岛2号遗址水下考古发掘平台

在现场我们看到,其针对水下考古的特殊性对不少装备设施进行了改进,以抽泥设施为例,他们对抽泥头的细节进行了细微的改变,便大大提高了工作效率。

改进的专用抽泥头 抽泥设备

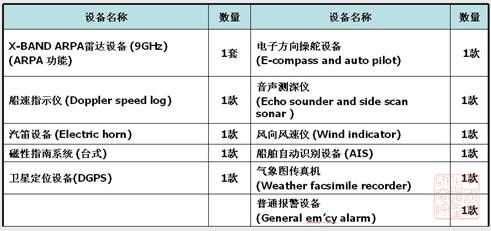

翻看其考古发掘报告,田野考古学的层位学、类型学等基本方法在水下考古工作中同样运用自如.在记录方面,运用田野考古层位学的方法,记录了遗址揭露的不同层面。

马岛2号遗址发掘清理第2层记录

马岛2号遗址发掘第3层第三间外廓模样记录

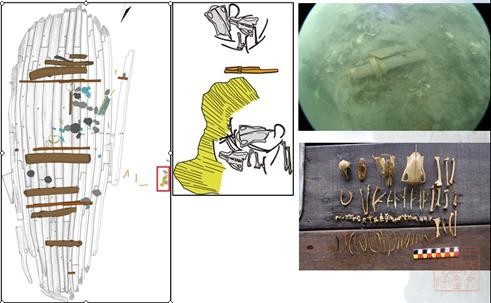

在研究方面,通过残存状态良好的船体,运用类型学的方法,对12世纪到13世纪的船舶构造变化进行了类比,从而掌握了从12世纪到13世纪的船舶构造变化。

马岛2号船体保存状况记录

11-13世纪韩国古船船型演变

(三)出水文物保护技术

在韩国,出水文物保护工作受到足够的重视。10月8日,考察团抵达韩国的第一天,我们一行在首尔的韩国国立中央博物馆即看到了出水文物保护的专业工作室,之后在发掘地马岛,我们看到为了保护发掘出水的文物,盖起的专用保护室,并且为了更好的保护这批器物,即将在马岛建立基地。在国立海洋文化财研究所本部木浦,专业的实验室、修复室、处理车间等一条龙保护设施一应俱全。其脱盐、脱水、修复等出水文物的保护工作,已远远走在我们之前。

临时沉船保护水池

科技保护实验室 沉船保护修复库

船体木构件脱水处理设备 脱水处理后的木构件

(四)规划管理及展示

此次考察的韩国国立海洋文化财研究所,是韩国设立的国家级水下文化遗产保护专业机构,也是韩国唯一一个有资质进行水下文化遗产保护的机构。员工120余名,其中正式员工近80人。总部设在韩国的泰安,总部下设五个部门,分别是:办公室、规划经营课、水下发掘课、公关课、文化遗产研究课。其业务范围涵盖预算规划、水下发掘、出水保护、展示修复、船模制作、设备管理及相关警卫等。其工作经费连续多年保持在2000—3000万人民币之间,其调查发掘规划有序、管理保护流程清晰、普及展示专业到位,责权利明晰。与我国水下文化遗产事业相比,其不仅有新安沉船发掘保护这样的亮点,更加注重基础建设和科研能力培养。

二、考察体会

(一)纵观韩国水下文化遗产保护工作的起步和发展,与我国水下文化遗产保护事业有许多相似之处:

首先,都是以一条重要沉船遗址的发现为契机成长起来,且都经历了相当长的准备期(1976年韩国发现新安沉船,1989年中国发现南海一号沉船);

其次,都经历了从单一的水下考古向水下文化遗产整体保护过渡的发展历程;

第三,在成长过程中,都选取了在重点地区设立基地的做法(中国的宁波、青岛等基地、韩国的马岛基地);

第四,两国的水下文化遗产保护工作都是国家主导,绝不允许任何商业开发行为。

(二)通过考察我们认为,相比韩国的水下文化遗产保护工作,我国的水下文化遗产保护工作还有许多可以借鉴完善的:

第一、我国的硬件软件都严重不足,基础薄弱。从人员上,截至目前,我国受过专业培训的水下文化遗产保护队伍不足百人,还不敌韩国一家研究所的人多。而且他们分散在各地,并非专职人员,临时集结的方式只能应急,不能保证其工作的延续,其后果是直接影响这支队伍的长远发展和后续科研工作。从硬件上看,我国目前没有一艘水下考古专用船,甚至没有一艘基本的交通艇,韩国目前已经拥有18吨的交通船,应急橡皮船和若干橡皮艇,并且已经在建造自己的水下考古专用船,其科研保护工作室、古船修复室等设备设施健全;

第二、我国机构建设不健全,管理模式相对松散。国家水下文化遗产保护中心自身建设不足,规划、发掘、保护等工作关系尚未理顺,中央和地方(基地)的关系尚不够明确,从中心到地方都还没有形成一套科学有效的工作机制,在机构设置与管理上,与韩国差距较大。

第三、我国水下文化遗产保护事业缺乏整体规划,保护工作任重道远。目前我国通过三普工作发现了一些重要线索,但与韩国定期主动沿海调查工作相比,我们的工作还缺乏整体规划,考古、保护、科研、展示能力发展不平衡,各地水下工作的开展也快慢差距较大。

三、相关建议

(一)尽快建起水下文化遗产保护的国家队

结合国家水下文化遗产保护中心目前的工作看,在用人机制和机构建设上已经做了很多积极有益的探索。借鉴韩国水下文化遗产保护的管理办法,应尽快建立一支水下文化遗产保护的国家队,真正完成从考古、保护到规划、展示等整体整合。在用人机制上,不拘泥于一种用人形式,真正做到干部能上能下,人员能进能出;同时兼顾公平,以政策吸引人才,以事业与环境留住人才,增强员工自我培养的动力与压力,真正做到人尽其才,人尽其用。

(二)形成水下文化遗产保护队伍的常态培养机制

当前专业人才匮乏是制约水下文化遗产保护队伍的瓶颈,通过严格遴选、强化培训来提高整个队伍的竞争力,从而完善和提升整个行业的发展。目前,我国的水下文化遗产保护培训尚处在初级阶段,无论是培养目标、教师队伍还有评价体系都还有待规范完善。常态的培养机制、人员的遴选标准、培训的规划及梯队建设等都需要从长计议。除此之外,对工作人员的前瞻性培养和引入国际先进的培训方式也值得重视,严格培训管理,强化培训目的,形成有针对性更强的常态培养理念与做法,做到“培训前有规划,培训中讲质量,培训后见成效”的队伍。

(三)强化基础装备、加强管理研究

“工欲善其事必先利其器”,水下文化遗产保护工作是一项离开辅助工具就无法开展的工作,基础装备的优劣,直接关系到工作的效率和安全,潜水装具、水下考古专用船、水下探测、监控、发掘设备的加强,是事业发展的基础和必须;另外,管理和研究的加强,是事业发展的保障,应积极借鉴韩国推动水下文化遗产保护工作的经验,由国家直接控制基地或分中心,分片区对我国的水下文化遗产保护工作进行详细规划,进一步健全工作制度,完善工作流程;在中心层面,在落实各个具体岗位责任的前提下,建议尽快成立由各基地代表及相关专家组成的水下文化遗产工作专家组,负责协助文保司审核水下文化遗产相关项目,以此推进决策工作更加科学化、规范化。

(四)保持信息通畅,坚持请进来走出去

中国的水下考古工作,从一开始心态就是开放的。20多年前,我们尚能做到往来频繁,信息化爆炸、科技飞速发展的今天,我们更应该放开眼界,保持水下开创时走出去请进来的优良传统,积极参加国外的学习交流活动,学习国外的先进经验,掌握国际社会的发展前沿,提升中国水下文化遗产保护工作在全球的影响力。 (仅供参考,严禁转载)

|