2007年5月,南澳县云澳边防派出所在云澳查获两条盗捞海底文物的渔船,缴获200多件出水文物,部分为明代万历年左右的青花瓷器,另有部分的宋元时期黑釉盏和青瓷碟等,从文物本身推测当属于不同的沉船遗物。由于三点金海域位于传统海运航线要道,是浙江、福建等沿海港口通往南海的必经之路,在该海域极有可能分属不同时期的古代沉船遗迹。

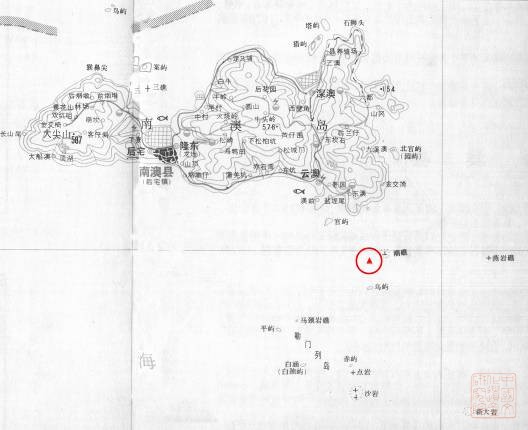

“南澳I号”沉船沉没的地点位于在南澳岛南面,位于南澳与乌屿之间的三点金暗礁群。该海域地处传统的航线要冲,即使海上交通要道也是当地渔民传统的捕捞作业区,受外界因素影响较大。广东省文物考古研究所于2007年6~7月间在广州打捞局的协助下,对南澳I号沉船做过前期的水下考古调查和外围散落文物采集。“南澳I号”沉船遗址是一处典型的近岸遗址,遗址保护的压力非常巨大。为避免珍贵的水下文化遗产被盗捞事件的再次发生,进行抢救发掘迫在眉睫。

“南澳I号”沉船是目前我国沿海经过正式水下考古调查和试掘的明代沉船,同时又是一条可能解决多项重大的学术课题的水下沉船遗址,具有十分重要的历史价值。沉船保存情况较好,通过科学、正式的考古发掘,可以为研究中外文化交流、古代交通史、古代航海史等提供宝贵的资料,对于明代中晚期海上贸易和漳州窑、汕头器等领域的研究提供不可多得的实证、实物资料。

2010年度“南澳I号”明代沉船水下考古发掘工作从4月初开始,持续到7月下旬,历时4个月,现已顺利结束。项目由国家水下文化遗产保护中心、广东省文物考古研究所合作组建的“南澳I号”考古队承担,来自国博、海南、福建、浙江、天津以及广东省等地水下考古及文物保护专业人员共同参与完成此项工作。

受今年的气候影响,水下考古发掘工作异常艰难。4月6日,水下考古工作平台“南天顺”和拖轮“德信”号船组到达现场后,强冷空气不断南下,海面风力多在7级左右,浪高达到2—3米,严重影响了水下工作的开展。5月上旬后,天气有所好转,潜水工作时间和效率得到提高。根据实际情况与综合部署,在我院领导与广东省厅的大力支持下,考古队将本年度的海上作业进行了适当调整,比原工作计划延长了20天。

“南澳I号”沉船埋藏深,水下环境复杂,潜水作业风险较大。为此,考古队根据实情制定周密的潜水计划,加强安全保障措施,最终安全、顺利地完成了本年度水下发掘任务。在发掘期间,水下考古专业人员总计潜水792人次、水下作业时间长达26333分钟。通过本年度的工作,基本摸情了沉船的埋藏环境、船体结构、文物种类及分布情况等内涵。沉船主体掩埋于泥底,局部凝结体出露于海床面,目前已探明有十六道隔舱板,至少计十五个舱位,船长度27米,最宽隔舱为7.5米。船货以瓷器为主,在舱体内依层整齐码放,以侧立横放并交错形式成摞排列。

出水文物有陶瓷器、铜器、铁器、木器、动植物残体等,总计11248件。其中瓷器上万件,种类有大盘、大碗、钵、罐以及杯、盞、瓶等,产地主要来自于漳州窑的青花瓷,另有景德镇窑产的青花瓷器、五彩器。前者胎土厚重、青花暗淡,器底足粘有细砂, 即所谓的“砂足器”。后者胎体薄、色彩艳丽,做工精致。

在考古发掘的同时,注重了出水文物的现场保护工作,由中国文化遗产研究院以及广东省考古所、博物馆地文博专家参与临时现场处理,并针对不同材质文物提取标本,进行样本分析等,为后续室内保护处理做好基础准备。

“南澳I号”项目受到了社会各界的广泛关注,考古队通过配合央视直播、6.12文化遗产日等活动,向社会广泛宣传了水下文化遗产保护的重要意义,增强了群众文物保护意识。

在工作期间,“南澳I号”沉船项目得到了国家文物局、广东省文化厅、广东省文物局以及汕头市有关部门的高度重视和支持,我院领导也数次亲临考古工地指导工作,共同协调解决考古队遇到的实际困难,有力地保障了项目的顺利实施。

本年度水下考古工作已顺利结束,根据工作安排,国家水下文化遗产保护中心正开展此次水下考古工作总结、编写年度工作简报、协助科技保护人员对出水文物保护、明年水下考古工作的前期准备及衔接等后续工作。

南澳I号 |