(一)田野调查的主要成果

明长城资源调查工作克服种种困难,取得了丰硕的成果。

2009年4月18日,国家文物局在八达岭长城举办了长城长度新闻发布会,将明长城资源调查成果向社会公布。

图四六 明长城长度新闻发布会现场

最新数据显示,明长城东起辽宁虎山(东经124°30′56.70″北纬40°13′19.10″),西到甘肃嘉峪关,总长度为8851.8千米。其中人工墙体长度为6259.6千米,占明长城总长度的70.8%;壕堑长度为359.7千米,占明长城总长度的4%;天然险长度为2232.5千米,占明长城总长度的25.2%。明长城现存长度最长的省份是甘肃1699.2千米,其次是河北1338.6千米、辽宁1218.8千米、陕西1218.1千米、山西896.5千米、宁夏837.6千米、内蒙712.6千米、北京526.7千米、青海363.4千米。天津最短,为40.3千米。墙体附有敌台7062座、马面3357座、烽火台5723座、关堡1176座、相关遗存1026处、新发现各类遗迹498处。

明长城资源调查工作过程被详细记录下来,除每日的调查日志外,共填写记录长城本体及附属设施的《长城墙体调查登记表》、《长城关堡调查登记表》、《长城单体建筑调查登记表》、《长城相关遗存登记表》、《界壕/壕堑本体调查登记表》22712张。拍摄照片101044张,录像18479段。

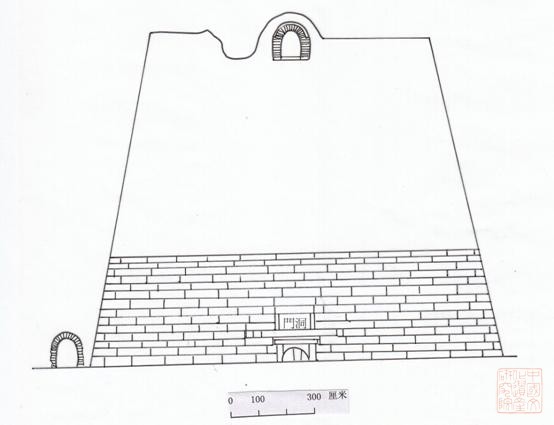

图四七 长城图纸的绘制

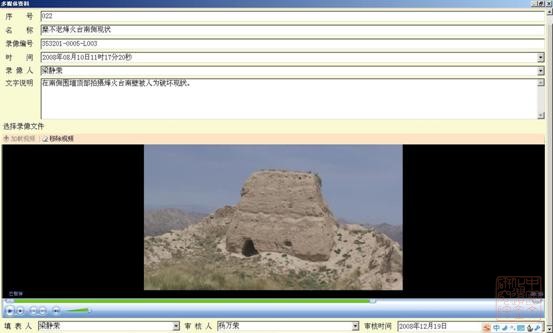

图四八 调查登记表照片页面

图四九 调查数据录入界面

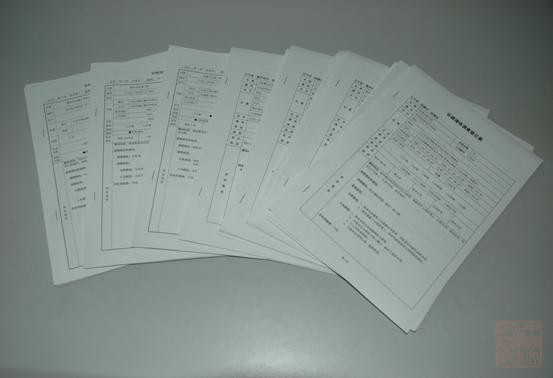

图五〇 调查登记表

图五一 资料存储光盘和硬盘

明长城资源调查共确认参与管理长城资源的省、市、县级保护机构183处。明长城沿线已设立保护标志237处。

除辽宁对省级文物保护单位公布了相应的保护范围和建设控制地带外,绝大多数调查对象没有明确的保护范围和建设控制地带。

据初步统计,长城沿线各省区以历次文物普查长城调查为基础,仅13个县域建立了长城档案,墙体、关堡、烽火台等共计79处长城本体和附属设施建立了记录档案。

此外,明长城资源调查还对长城相关文献进行了收集、梳理。

除长城本体及相关遗存的基本状况资料外,调查工作还形成了完整的长城档案、建立了长城资源信息系统,并将编写长城资源调查报告。这些成果将为长城的保护和管理、长城研究、宣传和展示等提供坚实的基础。

(二)测绘成果

在此次明长城资源调查测量工作中,文物和测绘部门进行跨学科合作,通过建立明长城沿线带状地带1:10,000精度的立体遥感影像模型,准确测定了人工墙体、天然险、壕堑以及各种附属设施的空间分布与长度,获得了明长城实际长度、资源分布、保存现状等第一手资料, 摸清了明长城的家底。

共计生产长城墙体长度测量图1970幅,完成墙体专题要素数据图和基础地理数据图各2585幅、专题影像图2544幅,分省专题影像图10幅,以及基于各省的明长城分布图、全国明长城分布图各1幅。

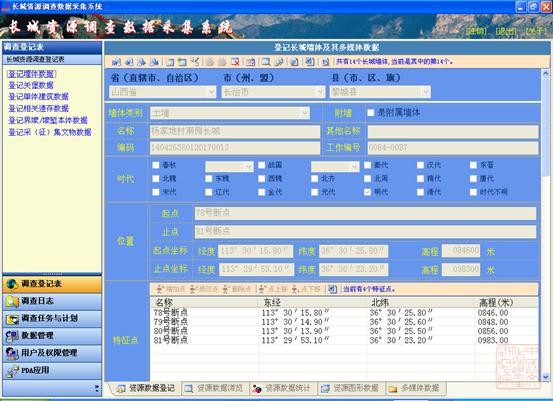

(三)信息系统建设成果

长城资源信息系统建设是长城资源调查总体工作方案的一项主要内容。其目标是建立准确、完整的长城数据库,建成长城资源调查数据集成管理系统,对长城资源调查数据进行信息化管理,为政府、文物管理部门、研究人员、社会公众等提供长城保护管理、利用、研究的基础信息平台。其中,中国文化遗产研究院承担系统总体目标、功能需求设计及全面协调工作。国家基础地理信息中心负责研发长城资源信息系统软件。2009年以来,长城资源信息系统总体方案、明长城资源调查数据处理、整合与建库等工作陆续完成,为长城资源信息系统建设打下了坚实的数据库基础。长城资源信息系统研发已于2010年5月完成。2010年12月,长城资源信息系统部署完毕,交付中国文物咨询信息中心进行系统技术层面测试。目前,安装测试以及功能测试、安全可靠性测试、易用性测试、兼容性测试、可扩充性测试、性能测试也已经完成。经过3次完整测试,修改发现的问题。2011年2月进入用户测试阶段,计划用2周时间完成用户测试。视用户测试情况进行修改完善后拟请专家验收。

图五二 长城资源调查数据采集系统界面1

图五三 长城资源调查数据采集系统界面2

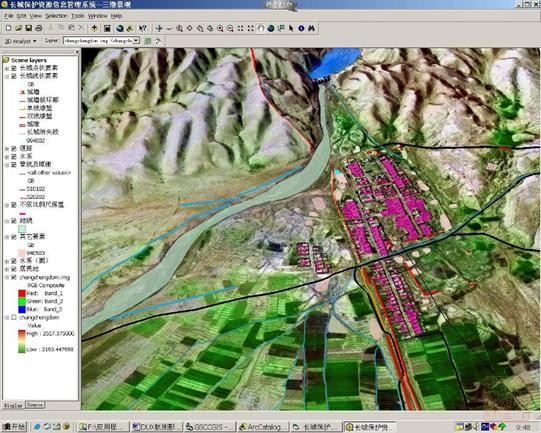

图五四 长城保护资源信息管理系统三维景观界面