2025年8月30日,中国文化遗产研究院牵头承担的“十四五”国家重点研发计划项目“贝叶经保护修复关键技术及应用示范”与“布达拉宫贝叶经等古籍文献保护利用项目(2023-2025年度)”,联合西藏自治区布达拉宫管理处在北京召开了布达拉宫藏糟朽脆化粘连贝叶经试验性保护修复专家论证会。会议邀请了西藏自治区图书馆研究馆员白张、西藏自治区档案馆古籍修复师达珍、北京大学教授胡东波、故宫博物院研究馆员李化元、荆州文物保护中心研究馆员吴顺清、国家文物局考古研究中心研究馆员吴双成、西藏大学研究馆员西热桑布、湖北省博物馆研究馆员周松峦等八位专家。会议由中国文化遗产研究院可移动文物保护修复研究所所长陈家昌主持,西藏自治区布达拉宫管理处文保科科长边巴琼达以及项目相关人员参加会议。

会议期间,陈家昌所长就布达拉宫藏糟朽脆化粘连贝叶经试验性保护修复的前期工作情况进行了详尽汇报。此次试验性修复聚焦西藏布达拉宫藏贝叶经面临的糟朽脆化粘连等难题,借助多学科分析方法,深入剖析了贝叶经病害发生、发展规律,在前期大量试验研究的基础上,制定出科学合理的保护修复方案。在核心技术路线上,创新性地采用“活性碱”润胀技术,借助“一步法”达成了贝叶经“脱酸-增韧-揭粘”三位一体的修复效果。这项技术不仅实现了严重糟朽脆化粘连贝叶经的高效无损分离,还切实解决了贝叶经因酸性作用而出现的糟朽问题,有效增强了贝叶经的韧性。经修复后的贝叶经平整舒展,字迹清晰完整,韧性提升明显,达到了试验性保护修复的预期目标。

与会专家现场查看了保护修复成功的100余叶贝叶经的保护现状,并围绕贝叶经保护修复工作展开了深入的研讨,对项目团队所取得的成果给予了高度评价,一致认为此次试验性保护修复成果良好,达到了预期目标。从贝叶经的修复效果看,采用的“活性碱”润胀技术和“一步法”修复工艺取得了显著成效,不仅解决了贝叶经的糟朽粘连病害问题,还最大程度地恢复了其历史文化价值。此次试验性保护修复项目为后续类似贝叶经的保护提供了宝贵经验和科学方法,应加快推广,让更多面临类似病害的珍贵贝叶经文物尽快得到有效保护。同时,专家们也提出了一些建设性的意见:建议进一步加强修复材料长期稳定性研究;系统采集并建立贝叶经保护修复档案;制定针对性的预防性保护方案,提高贝叶经文物的环境适应性;深化协同育人,依托贝叶经保护修复项目建立人才培养联合机制,通过“以修带培”的方式为西藏地区培养贝叶经保护修复骨干力量。

西藏布达拉宫管理处边巴琼达科长对各位专家提出的宝贵意见和建议表示诚挚的感谢和高度认可,特别强调布达拉宫珍藏的贝叶经作为重要的文化遗产,其保护修复工作不仅是延续历史文物价值的重要举措,更是一项刻不容缓的紧迫任务。她表示,布达拉宫管理处对此次贝叶经保护修复项目给予了前所未有的重视,全程跟踪项目进展,并对项目团队在前期工作中取得的阶段性成果表示充分肯定和满意。针对下一步工作计划,布达拉宫管理处将全力配合后续修复工作,在人员调配、场地安排、设备支持等方面提供全方位的保障,同时还将组织布达拉宫专业人员积极参与技术培训,进一步提升贝叶经保护修复能力。

布达拉宫藏糟朽脆化粘连贝叶经试验性保护修复专家论证会

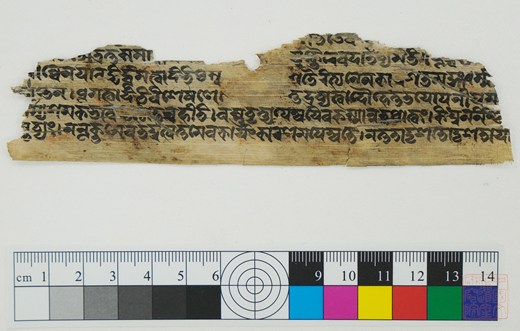

揭粘增韧前

揭粘增韧后

揭粘增韧后

|